基础研究领域的公共投资将收回成本。

新冠疫情导致经济发展倒退了几十年,而且严重破坏了公共财政。为了在疫情后建设更好的未来,也是为应对气候变化,必须为大规模的公共投资进行可持续的融资。促进长期增长、从而增加税收收入,这一点变得空前紧迫。

是哪些因素驱动着长期增长呢?生产率(即用相同投入创造更多产出的能力)就是其中非常重要的一个。在最新一期《世界经济展望》中,我们强调了创新在刺激长期生产率增长方面的作用。令人意外的是,尽管研发支出(这是创新的一个代理指标)一直稳步增长,但几十年来发达经济体的生产率增速却一直在放缓。

我们的分析表明,研发的构成对增长至关重要。我们发现,与应用型研究(企业从事的商业化研发活动)相比,基础科学研究会在更长时间内对更多国家的更多部门产生影响。我们还发现,对新兴市场和发展中经济体来说,获得国外研究特别重要。便捷的技术转让、跨境科研合作以及为基础研究提供资金的政策——这些都能促创新,帮助我们实现长期增长。

发明创造有赖于基础科学知识

应用型研究在将创新引入市场方面发挥着重要作用,而基础研究能够扩大基础支持,为突破性科学进步创造条件。新冠疫苗的研发就是一个突出的例子。这些疫苗不仅挽救了数百万人的生命,还帮助许多经济体提前实现了重新开放,这有可能为全球经济带来数万亿美元。与其他重大创新类似,科学家们为了开发mRNA疫苗,利用了不同领域数十年来积累的知识。

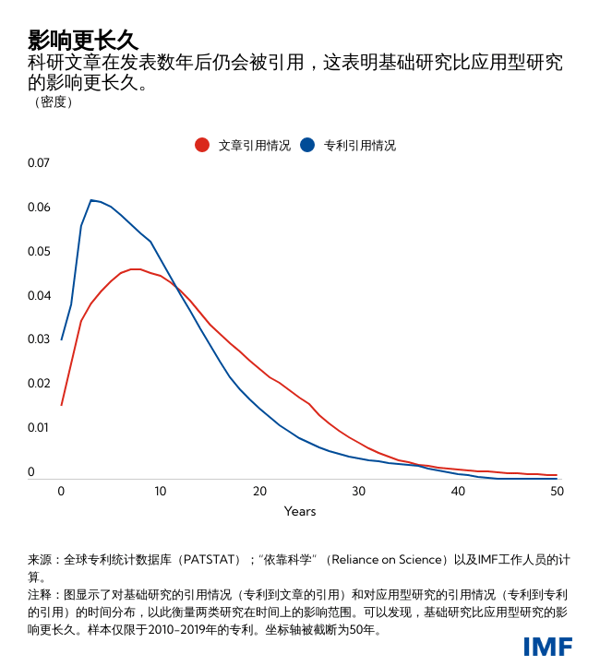

基础研究不针对某个特定产品或属于某一特定国家,其可以意料之外的方式进行结合并用于不同领域。这意味着,与应用型知识相比,基础知识的传播范围更广、影响时间更久。透过比较基础研究的科研文章与专利(应用型研究)二者的引用情况,可以明显看出这一点。对科研文章的引用数量在其公布约八年后达到峰值,而对专利的引用则在三年后达到峰值。

溢出效应对新兴市场和发展中经济体很重要

虽然大部分基础研究是在发达经济体开展的,但是我们的分析表明,国家之间的知识转移是创新的重要驱动因素,对新兴市场和发展中经济体而言尤其如此。

新兴市场和发展中经济体更多依靠国外研究而非本地研究(基础研究和应用型研究)来实现创新和增长。在教育制度完善、金融市场发达的国家,国外技术的采用对生产率增长的影响估计值特别大——这种影响是通过贸易、外国直接投资或“干中学”等途径实现的。因此,新兴市场和发展中经济体可能会发现,与直接投资进行本地基础研究相比,制定有关政策来根据本国国情更好地采用外国知识,是一种更好的模式。

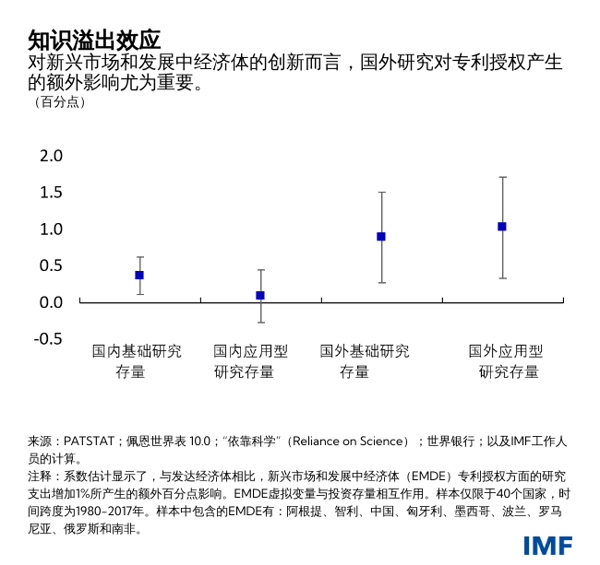

我们通过观察“研究的存量”数据(这是一个通过研发支出来衡量知识累积量的指标)对此进行了估计。如图所示,在国外基础知识增加1个百分点的情况下,新兴市场和发展中经济体的年度专利授权量增幅比发达经济体高出约0.9个百分点。

创新是生产率增长的一个关键驱动因素

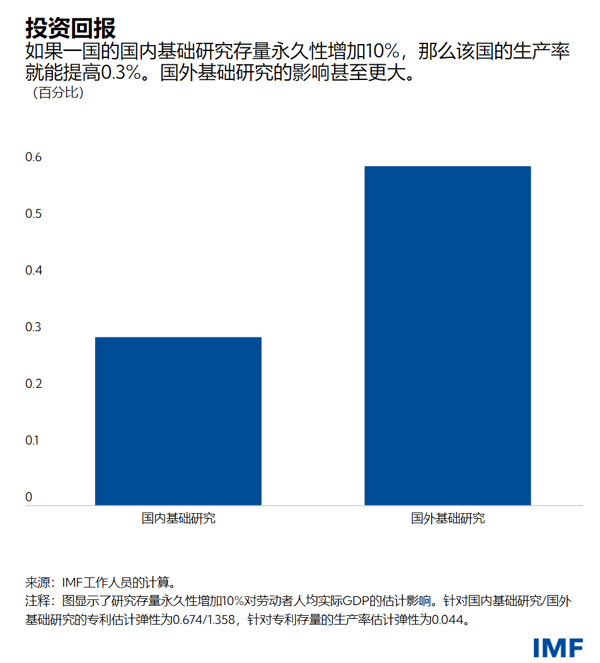

专利授权为何十分重要?因为它是衡量创新的一个代理指标。专利存量每增加1%,劳动者人均生产率就会提高0.04%。这可能听起来幅度不大,但是它却能积少成多。久而久之,微小的增长也能提高生活水平。

我们估计,如果一国的国内基础研究存量永久性增加10%,那么该国的生产率就能提高0.3%。同样幅度的国外基础研究存量的增加,会产生更大的影响。生产率将因此提高0.6%。这些只是影响的平均值而已——在实际中,新兴市场和发展中经济体受到的影响可能更大。

基础科学在绿色创新(包括可再生能源)领域也比在非清洁技术(如燃气轮机)领域发挥的作用更大,这表明促进基础研究的政策有助于应对气候变化。

建设更加繁荣、更具包容性未来的政策

私人企业即使开展基础研究,也只能从充满不确定的资金回报中获得其中的一小部分。这导致私人企业往往对基础研究的投资不足,这就为公共政策干预提供了一个有力的理由。但要想设计出适当的政策(包括确定如何资助研究),可能是一个比较棘手的问题。例如,若只资助大学和公共实验室的基础研究,则可能效率很低。这种做法也无法利用私人与公共部门之间可能存在的重要协同增效作用。此外,若想对基础研究和应用型私人研究进行区分,从而为只为前者提供补贴,也可能十分困难。

我们的分析显示,若能实施一种切实可行的混合政策,即将私人研究补贴(包括基础研究和应用型研究)增加一倍,同时将公共研究支出增加三分之一,则可能使发达经济体的生产率每年提高0.2个百分点。如果能够提高定向补贴的精准度,并且加大公‑私合作的紧密程度,就能在减少公共财政成本的前提下进一步推动实现这一目标。

这些投资大约在十年之内就可以开始收回成本,并将对收入产生巨大的影响。我们估计,如果我们在1960至2018年间就已开展了上述投资,那么现在人均收入将比实际水平高出12%左右。

最后,溢出效应对新兴市场而言非常重要,因此有必要确保各种知识的跨境自由流动,保障国际合作的顺利实施。

*****

Philip Barrett 是基金组织研究部的经济学家。自2016年加入基金组织以来,他曾在财政事务部以及中东和中亚部工作,负责对阿富汗和伊朗的研究。他的研究方向包括财政政策、社会动荡和气候变化。他拥有芝加哥大学博士学位。

Niels-Jakob Hansen 是基金组织研究部世界经济研究处的经济学家。他是《世界经济展望》若干章节的撰稿人。此前,他在基金组织亚洲及太平洋部和财务部工作。他曾参加访问韩国、柬埔寨、捷克共和国、圣马力诺的代表团。他还曾从事基金组织财务相关问题的工作。他的研究方向包括货币和劳动力市场问题。他的文章曾经发表在《经济研究评论》和《经济不平等杂志》上。他拥有斯德哥尔摩大学国际经济研究所经济学博士学位,以及剑桥大学经济学硕士学位。

Jean-Marc Natal 是基金组织研究部世界经济研究处的副处长。 在加入基金组织之前,他曾担任瑞士国家银行研究部副主任,就季度货币政策决定和沟通问题向董事会提供建议。Natal先生曾在日内瓦大学教授货币理论与政策,他的文章广泛发表在各类经济学期刊上,其中包括《经济杂志》和《货币、信贷和银行杂志》。他的研究工作包括对货币和汇率制度、政策传导、通货膨胀动态和宏观经济建模的研究。 他拥有日内瓦高级国际关系学院国际经济学博士学位。

Diaa Noureldin 是基金组织研究部世界经济研究处的经济学家。他是《世界经济展望》报告中若干章节的撰稿人。在加入基金组织之前,他曾担任牛津大学博士后研究员,然后又曾担任开罗美国大学的经济学副教授。他在宏观经济学和国际金融领域发表了一系列专题论文。他拥有牛津大学经济学博士学位。