从雅典到阿拔斯王朝,再到今日的盎格鲁世界:创造力与商业造就了伟大

公元9世纪的巴格达(阿拔斯哈里发帝国的都城)呈完美的圆形布局,以此致敬希腊几何学家欧几里得(Euclid)。这个因商品贸易与思想交流繁荣的帝国,曾资助过一场雄心勃勃的翻译运动,旨在汇集其所接触到的诸多文明所积累的知识。

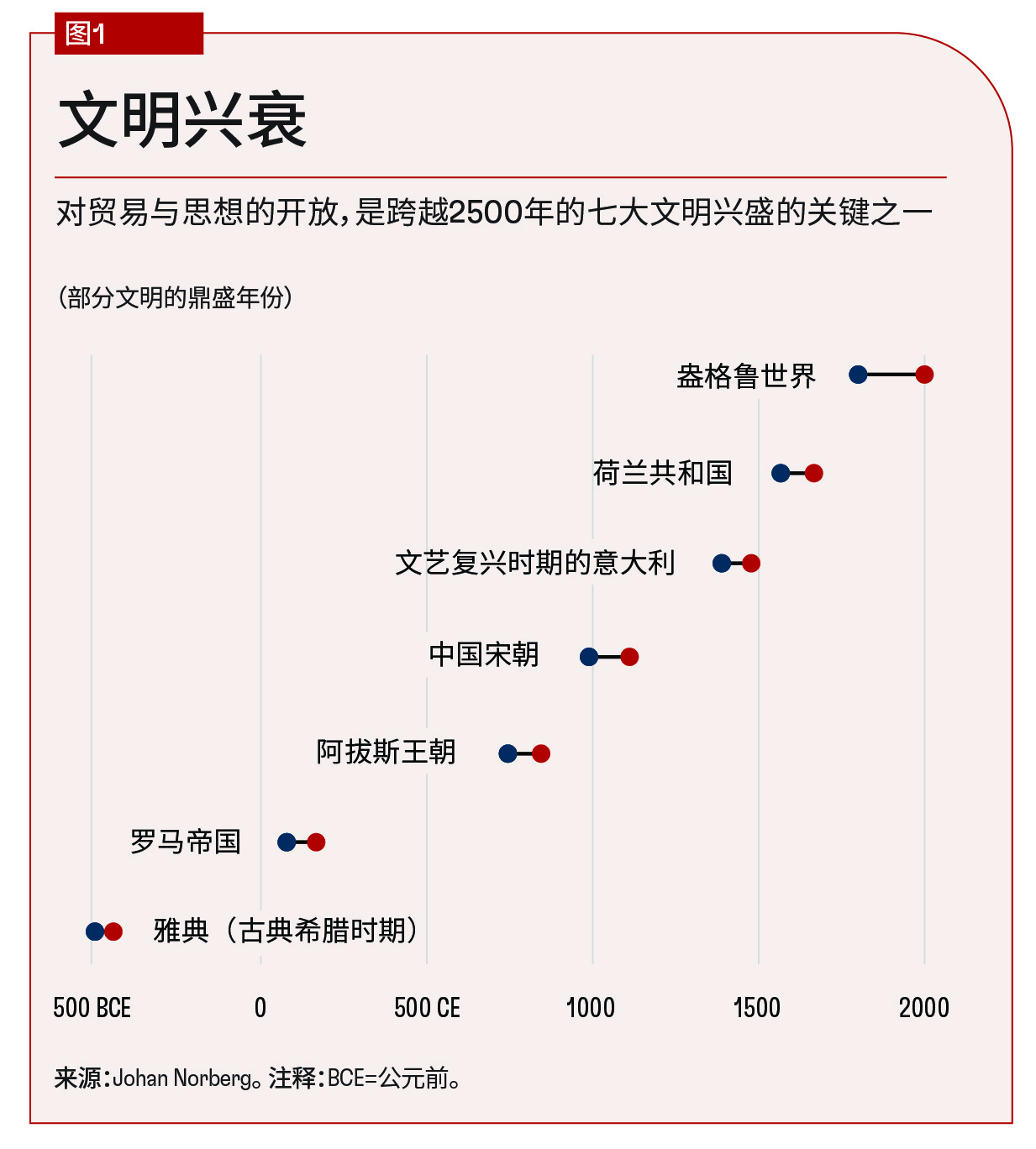

这种开放的心态,是跨越2500年的七大文明取得成功的一个关键。这些文明的现实教训在如今尤为重要,因为如今各国再次选择将自己封闭起来——在物理上、经济上、数字空间中,以及思想领域中。

领导人承诺,通过保护与控制来实现安全与伟大,他们能将民众带回到其想象的“黄金时代”。当未来充满不确定性时,这是一套既熟悉又诱人的叙事。然而,历史讲述的是一个截然不同的故事。

最安全、繁荣的社会从未向世界封闭自己;它们拥有足够的自信,愿意对贸易和思想保持开放,让新的观念挑战既有的认知。当人们进行试验、借鉴他人并以无人能够预见的方式组合各种思想时,进步便会出现;而当恐惧压倒好奇心时,衰落就随之而来。

这些都是历史上真正的“黄金时代”所揭示的核心经验,我也在我的新书《人类巅峰:从黄金时代的兴衰中我们能学到什么》(Peak Human: What We Can Learn from the Rise and Fall of Golden Ages)中进行了相关探讨。

七大文明的秘密

虽然不同文明之间的差异巨大,但我所研究的各个文化——从古雅典到现代盎格鲁世界——却存在着一些惊人的共同点。它们都曾孕育过密集创新的时期,在文化创造、科学发现、技术进步和经济增长方面表现卓越。

当然,必须承认,它们并非对所有人来说都是“黄金时代”。这些文明无一例外地实行了奴隶制,并且直到最近才开始赋予女性基本权利。古典主义学者玛丽·比尔德(Mary Beard)曾观察到,当她的读者表达对古罗马生活的羡慕时,他们似乎总是假定自己是元老院议员——一个很小、区区几百人的男性精英群体,而不是数以百万计的奴隶中的一员。

但在人类历史上,贫困与压迫才是常态。这七种文化之所以独特,是因为它们仍为比同时代其他文明更大比例的人口提供了更多的自由、更大的进步和更高的生活水平。

它们的秘密是什么?不是地理,不是民族,也不是宗教。创造性和开放性的文化往往出现在最不可能的地方——那里可能地势崎岖、土壤贫瘠、缺乏自然资源。在一个时代看起来还处于边缘的地区,可能在下一时代成为领先者。

开放的心态

伟大的文明有着多样的形态:有异教、穆斯林、儒家、基督教,或世俗文明。关键不在于这些文明信条的具体内容,而在于它们没有僵化为正统。

当模仿走向创新时,伟大才得以出现。这些文明并非发明了所有成就其成功的突破;相反,它们借鉴甚至窃取了他人的成果。雅典从周边的美索不达米亚、埃及和腓尼基文明中汲取知识,也向千余个希腊城邦学习。阿拔斯王朝有意识地将首都巴格达建在被称为“宇宙十字路口”的位置,以获取来自其他文明的商品、技能与发现。

对国际贸易的开放,使这些文化接触到了新的生活方式,并削弱了那种“只有一种正确道路”的观念——无论在宗教、政治、艺术或生产方式上皆然。尤其是海上强国,更能远航并看到更大的世界。

文艺复兴时期的意大利商人在行旅中接触到了阿拉伯数字和相关文献。英国商人向东航行时发现了瓷器和纺织品,这些产品后来启发了本土的产业发展。

罗马人在残酷征服的同时,以一种战略性的“文化差异容忍”方式不断吸收他人的技术与人口,为其军团乃至元老院持续引入更好的技术与人才。与当今的美国类似,荷兰共和国通过向来自其他文化的移民敞开大门,不断吸引新的活力与天赋——从推动纺织业发展的工匠,到点燃启蒙运动火种的异端思想者。

叛逆式创新

但模仿的带领只能到此为止。若要让进步能够自我延续,外来影响必须与本地思想和实践发生融合,从而产生具有变革性的创新——无论是更好的作物、铁制工具,还是开创性的艺术与金融工具。

要铸造新生事物,人们必须被允许去试验、交流理论、方法与技术,即便这些行为会让精英或多数人感到不安。正如诺贝尔经济学奖得主、经济史学者乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)所指出的,每一项重大创新都是对传统智慧和既得利益的反叛。

在某个时点,进步改变了这些文明的自我认知,从而能够实现自我强化。当新的影响和新的组合提高了生活水平,并得到更广泛的传播,它们有时便会催生出一种持续自我更新的创造文化——一种乐观文化。而这具有决定性。

但只要传统智慧和既得利益拥有否决权,事情便难以发生改变。

而在这些富有创造力的文明中,它们很少拥有这种否决权。雅典实行的是直接民主制度,每一位自由民都可以在公民大会中发声并投票。意大利诸城邦和荷兰共和国的统治者虽然是富人,但权力是分散的,并设有机制来制衡专断的统治。某种形式的权力分立一直都是保护自由与创新的必要条件——美国的开国元勋正是通过研究古代制度而得出了这一结论。

罗马帝国、阿拔斯王朝与中国宋朝的统治者掌握着生杀大权。然而即便如此,他们也受到法律体系与应予尊重的个人权利的约束——不过提醒皇帝这一点可能有危险,最好在他心情特别好的时候进行。

有利的氛围

创新本就很难,而成功从来不是注定的。因此,进步依赖于一种充满希望的文化氛围:一种相信尝试新事物是值得的、可能成功的,且一旦成功便有望获得丰厚回报的信念——正如在文艺复兴时期、工业革命时期乃至今日一样。

除了需要赞助者与专利制度之外,你还需要榜样,也即那些向世人展示“不可能之事亦可成”的人物,用以激励、教导并提出挑战。这正是创造力为何往往呈现集聚效应的原因:从雅典的哲学家、文艺复兴时期意大利的艺术家,到硅谷的科技先锋,皆是如此。

在文艺复兴时期的佛罗伦萨,米开朗基罗(Michelangelo)嘲笑列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)是个拖延症患者,大多数作品都未完成;而达·芬奇则认为米开朗基罗笔下肌肉过度夸张的人体看起来更像一袋袋核桃,而非真实的人类。他们的批评皆有道理——而这种竞争正是推动他们创作出更加惊艳作品的动力。

悲观主义——即“万事皆无望、努力也无用”的情绪——会自我实现。而这正是理解为何“黄金时代”最终会失去光彩、走向衰退的关键。

Loading component...

衰败的征兆

随着时间推移,莫基尔所说的那些既得利益集团往往会重新站稳脚跟,并予以反击。政治、经济和思想领域的精英往往将自身的权力建立在特定的理念、阶层与生产方式之上。当这些变化来得过快时,掌权者便有动机“踩下刹车”。

随着文明走向衰落,那些曾从创新中受益的精英们开始试图把梯子从身后抽走,阻止他人攀登。罗马皇帝从各地自治省手中夺走权力;文艺复兴时期共和国的当选领袖最终也将其职位变成世袭。

分裂的社会更难抵御那些意图“杀死下金蛋的鹅”的邻国侵略者。

外来者可以杀戮生命并摧毁建筑,但他们却无法扼杀好奇心与创造力。真正能这么做的,只有我们自己。当我们感到受到威胁时,便会渴望稳定与可预见性,于是便开始排斥那些看起来陌生或不确定的事物。

每一个伟大文明都经历过自己的“苏格拉底之死”时刻。往往在大流行病、自然灾害或军事冲突之后,社会背离了思想交流,开始打压离经叛道的思想家和少数群体。人们开始团结在那些施加经济管控、放弃对外开放的强人周围。

在危机四伏的罗马帝国晚期,异教徒开始迫害基督徒,不久之后,基督徒又迫害了异教徒。随着阿拔斯王朝的分裂,统治者建立了压制性的国家宗教联盟。当文艺复兴走向尾声时,腹背受敌的新教徒和反宗教改革的天主教徒各自建立起自己的政教同盟,用于镇压异议者和科学家。学者变得谨慎,文学日趋内省,艺术转向复古。

甚至以宽容著称的荷兰共和国也未能幸免。1672年,当国家同时遭到法国和英格兰进攻时,绝望的民众将权力交给了一位专制的执政官,并以私刑处死了他们“黄金时代”最重要的缔造者之一——约翰·德·维特(Johan de Witt)。加尔文派强硬分子随后掌权,将启蒙思想家清除出曾经生机勃勃的大学。

封闭与崩溃

艰难的时代造就强人——而强人又会制造更艰难的时代。

当言论自由被正统思想取代时,自由市场也被经济管控所替代。当国家挣扎着筹集财政收入时,它们会通过破坏产权与市场交换来攫取资源。

罗马、阿拔斯以及中国的统治者都曾尝试通过推动经济的“再封建化”来解决社会问题:农民被束缚在土地上,商业关系被行政命令所取代。国家长期入不敷出是它们衰落的常见迹象。它们会过度借贷、贬低货币成色,引发通胀与金融混乱。

许多文明还放弃了曾带来财富并激发创造力的国际贸易。有时,战争损害了道路与航线的安全,使商业崩溃——正如罗马或文艺复兴晚期欧洲的情况。作为对宋朝开放举措的反对,其后的明朝彻底禁止了对外贸易;而罗马与阿拔斯经济的军事化也熄灭了商业的活力。

这些反应都削弱了它们对不断变化的外部环境进行本地调整的能力。贸易路线被切断后,经济与技术能力开始衰退;新的正统思想扼杀了原本可以帮助它们应对危机的思想与解决方案的流动。它们失去了曾使其伟大的那种好奇心精神。

研究历史可以给我们带来希望,但也令人感到谦卑。令人瞩目的进步往往会在具备正确制度的地方意外出现,但要长期维持这些制度,则需要艰苦的努力。

古希腊历史学家修昔底德(Thucydides)指出了两种截然相反的心态:一种是雅典人的心态——渴望走向世界、获取新事物;另一种是斯巴达人的心态——封闭自守,试图保全现有的一切。唯有前一种心态才与持续学习、持续创新和持续增长相契合。每个文明——可能也是每个人——都多少同时具有“雅典人”和“斯巴达人”的成分,但究竟哪一种心态占上风,取决于我们的选择。

文章和其他材料中所表达的观点均为作者个人观点,不一定反映IMF的政策。